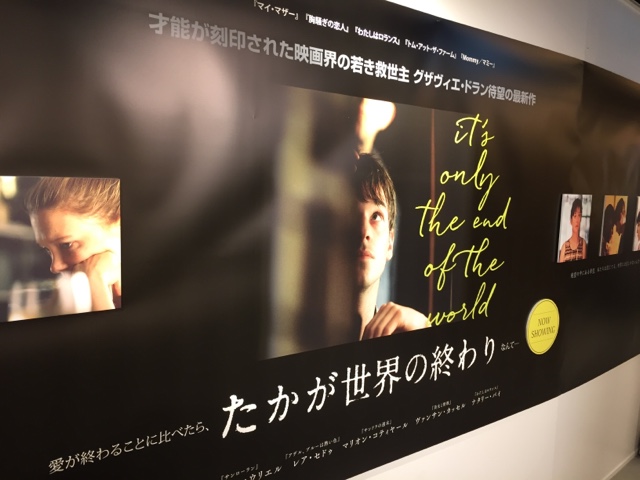

カンヌ国際映画祭グランプリ受賞作品!

12年ぶりに帰郷するルイ。実家では、母はバッチリ化粧をし、マニキュアを乾かし、はしゃぎながら待っている。子供のころに別れたまま、長いこと会っていなかった妹はナーバスになりつつも、どこかトキメイテいるように見える。兄嫁とは初対面。そして兄は、再会するや否や、辛辣な言葉を投げつけ始めた。

本当はルイは「もうすぐ自分は死ぬ」と家族に告げるために、故郷に帰って来たのだ。

ある夏の午後、オードブルからデザートまで。家族は喋り続ける。でも喋れども、喋れども、家族の本音は見えてこない。それぞれの家族の思いが交錯し、マシンガンのように発射され、突き刺さる言葉の連なり。ルイは自分の死期が迫っていることを、口に出せない。さて、ひさびさに再会した家族の行方は?

心をえぐるような嫌味と皮肉を連発し、人を貶めるような言動を繰り返す兄。その奥にあるのは、愛。

監督のグザビエ・ドランは言う。

「不完全な人間に惹かれる」

「言葉を詰め込むことで、一種の間をつくりだしている」

突然「ボクは女になりたかったんだ」と恋人に告白され、戸惑いながらも受け入れ、共に歩んでいこうとする女性と「彼」との愛を描いた「わたしはロランス」(2012)。スケールが大きくて、壮大な人生ドラマ、すごかったなぁ。

この作品「たかが世界の終わり」での家族の会話...って言うか言葉の応酬、特に主人公の兄の嫌味さは強烈。映画が終わっても、しばらく動けず、帰りの地下鉄でも音楽を聴く気がしないくらい。

その言動の奥底には愛があるって言われてもね〜、っていうのが率直なところだったけど、それって真正面から受け止め過ぎてるんだろうな。

それにしても、皮肉さと、ああ言えばこう言う言葉の応酬は、フランス人ならでは!かと思ったら、監督はカナダ人だし、カナダ映画。カナダでも英語圏だったらこんなに激しくやりあうのか、フランス文化圏だからこうなるのか、ちょいと不思議。今度、カナダ在住の友達に訊いてみよう。

そして、主人公の母役のナタリー・バイ。年齢を重ねた奥深い魅力を見せてくれてます。

このところバタバタ気味で、2か月半ぶりの映画館。アマゾンの見放題だと、いつでも見れるし、作品ごとの課金もないし、寝落ちしちゃったりする。その作品にお金を払って、映画館の暗闇に拘束されるって、やっぱり快感。次は何を観ようかな。